Интерфероны в животноводстве

СТАТЬИ

07.04.2025

Интерферон (ИФН) – часть врожденного иммунитета всех позвоночных животных, основа противовирусной защиты организма. Впервые система интерферона появилась у рыб, ее наследовали земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Рисунок 1 – Механизм образования интерферона.

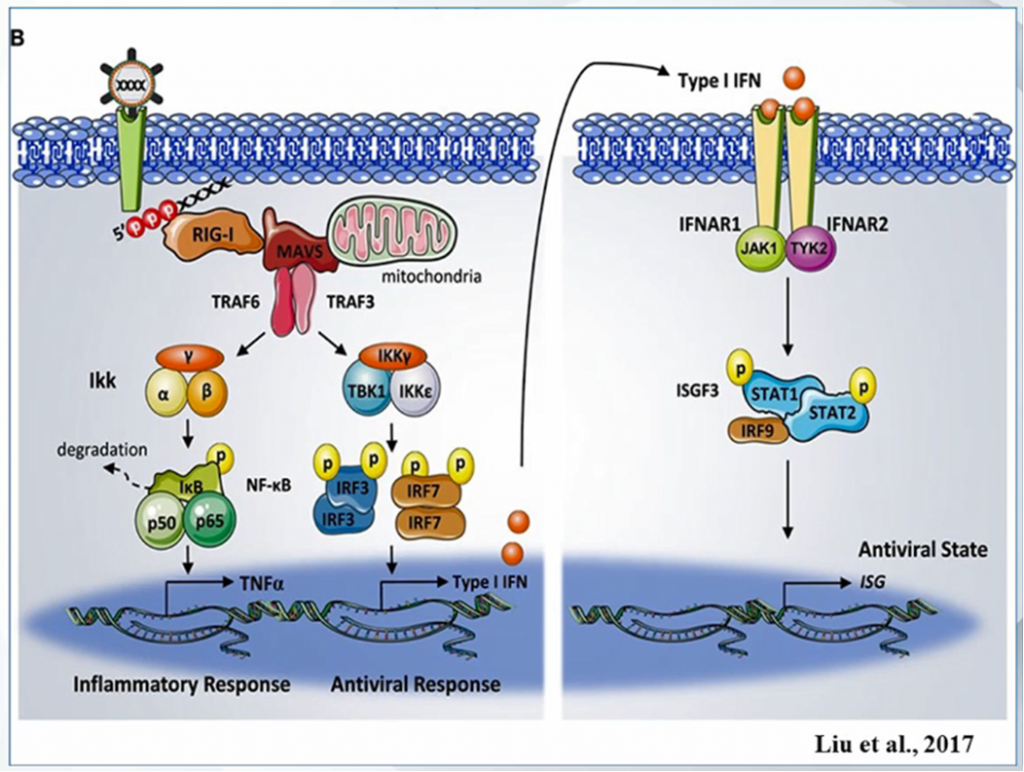

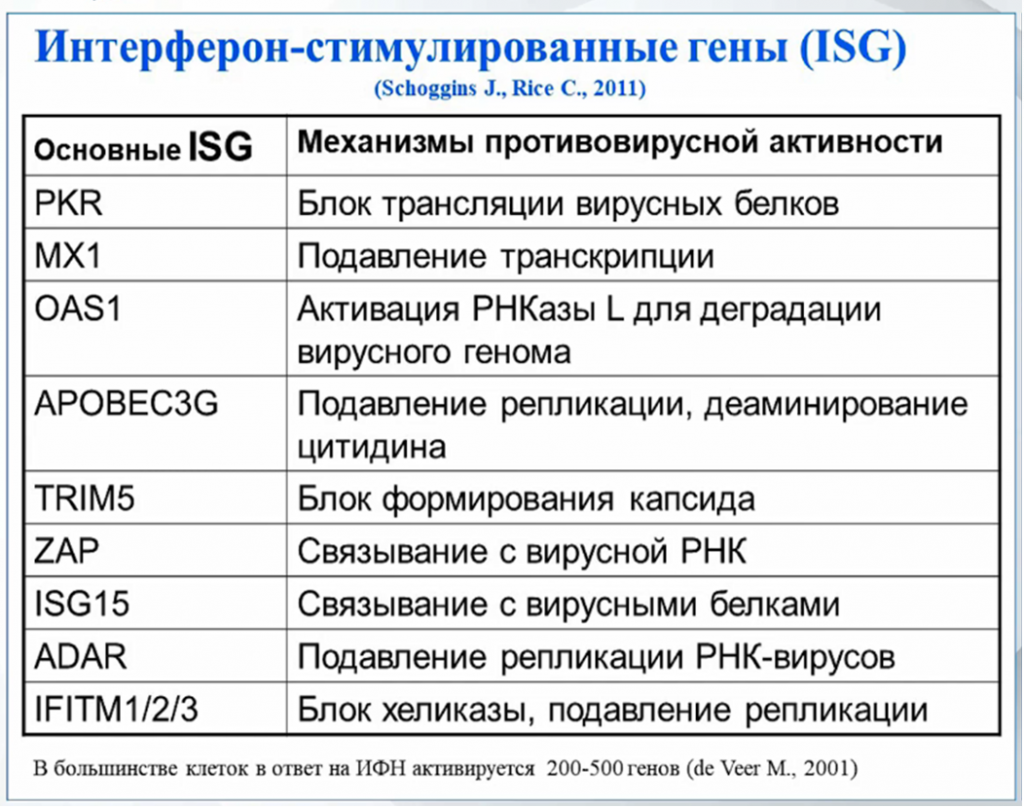

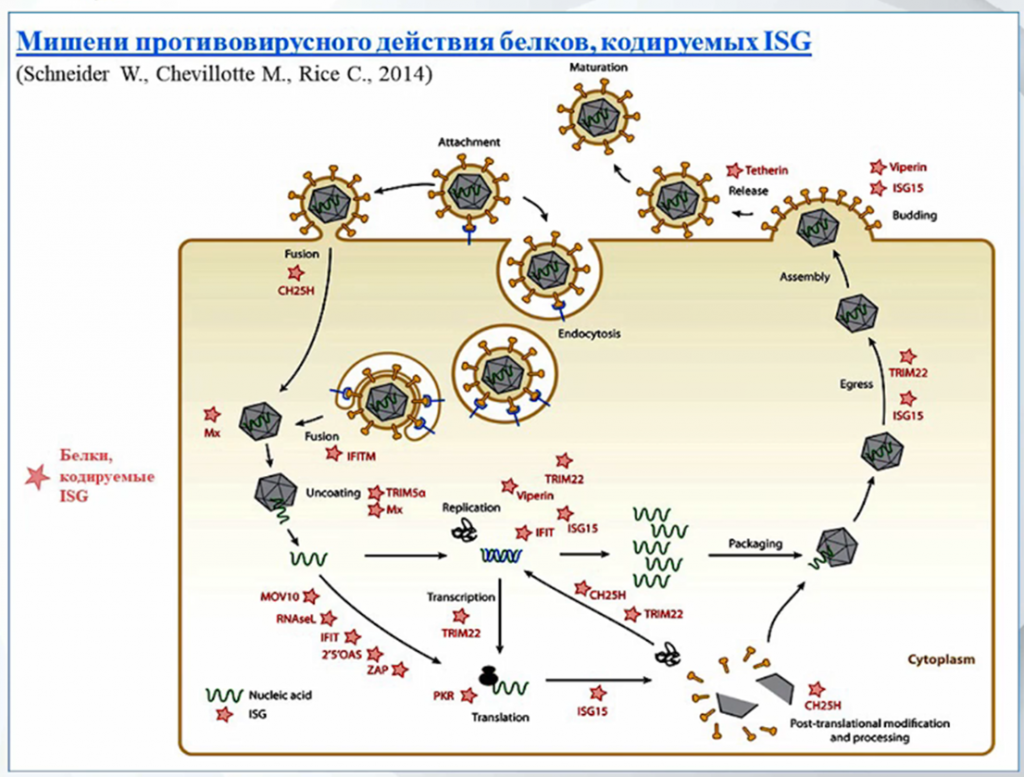

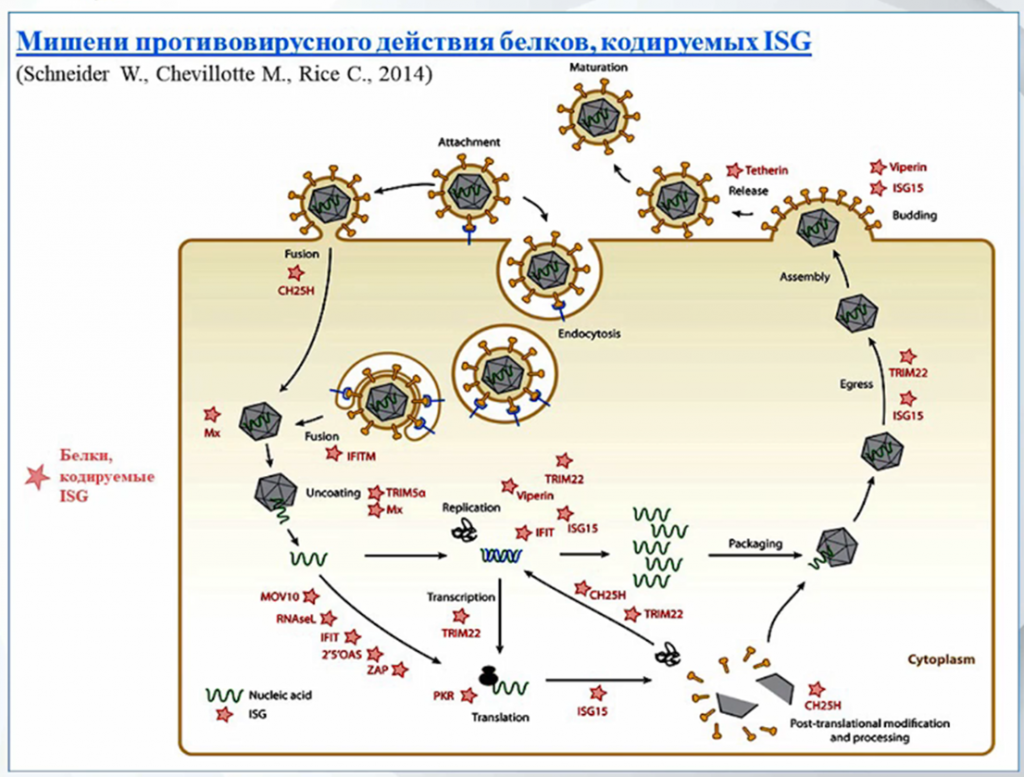

На рисунке 2 представлены основные продукты ИФН-стимулированных генов, в правом столбце – механизмы противовирусной активности. Это и активация РНК-азы L для деградации вирусного генома, мРНК, и факторов подавления транскрипции, и репликации и многое другое. Например, некоторые из этих продуктов связываются с вирусными белками, препятствуя тем самым формированию белковой оболочки вирусной частицы. Это только основные, наиболее изученные способы. Всего их, по разным данным, 200 – 500, и все они участвуют в противовирусной защите. Многое, конечно же, дублируется – природа любит все дублировать для большей надежности.

Аянот П. К., консультант отдела КРС, компания «ПРОВЕТ».

В научной и научно-популярной литературе можно найти самые разные мнения об интерферонах. Действительно ли они обладают противовирусным действием или их эффективность сильно преувеличена? Некоторые заявляют об их полной бесполезности в подавлении вирусной инфекции. Для того, чтобы составить свое объективное мнение давайте попробуем разобраться. На самом деле, противовирусную активность установили раньше, чем выявили, выделили и описали сами интерфероны. Когда это случилось? Интерференцию вирусов в 1937 г. открыли английские вирусологи Джордж Финдли и Фредерик МакКэллумом. «Интерференция» – слово умное, но значение у него простое – сложение или наложение одного на другое. Из школьного курса физики можем вспомнить волновую интерференцию. Так что же там было? Все произошло случайно. В одном из экспериментов лабораторным обезьянам ввели смертельный вирус, но животные остались живы – даже не заболели. Детально изучив этот феномен и сопоставив все факты, ученые нашли причину – за несколько дней до смертельной инъекции этим же обезьянам вводили ослабленный вирус желтой лихорадки. Опыт многократно повторили, результат был тот же. Данный эксперимент стал первым в открытии нового механизма противовирусной защиты. Объяснить механизм интерференции вирусов в то время не получилось – не было методов для исследования процессов в отдельных живых клетках. Рабочей гипотезой, объясняющей эту ситуацию, стала конкуренция между разными типами вирусов за питательные ресурсы.

Спустя 10 лет, в 1947 г., американский вирусолог Джон Франклин разработал способ выращивать клетки растений и животных в искусственных условиях (in vitro). Это позволило изучать жизнь клеток и их взаимодействие с внешней средой. Ещё через 10 лет англичанин Алик Айзекс и швейцарец Жан Линденман открыли белковую молекулу, которую синтезируют клетки в ответ на вирусную атаку. Ученые доказали, что появление именно этих молекул и объясняет феномен интерференции. Они использовали технологию Франклина по искусственному выращиванию клеток для наблюдения за процессом заражения их вирусами. Сначала в культуру клеток добавляли один тип вируса. Спустя некоторое время туда же вносили другой тип. Здоровых клеток было много, авторы ожидали увидеть, что разные вирусы не будут конкурировать за пищевые ресурсы, новый патоген найдет для своей жизнедеятельности новые здоровые клетки. Реальность оказалась противоположной – вирус, который добавили вторым, не смог заражать здоровые клетки. Зато в окружающем пространстве появилось некое белковое вещество, которое вырабатывали клетки в ответ на введение первого вируса. Причем в здоровых клетках этого белка не было. Ученые не ожидали увидеть столь яркое проявление интерференции вирусов. Открытое белковое вещество назвали интерфероном (ИФН).

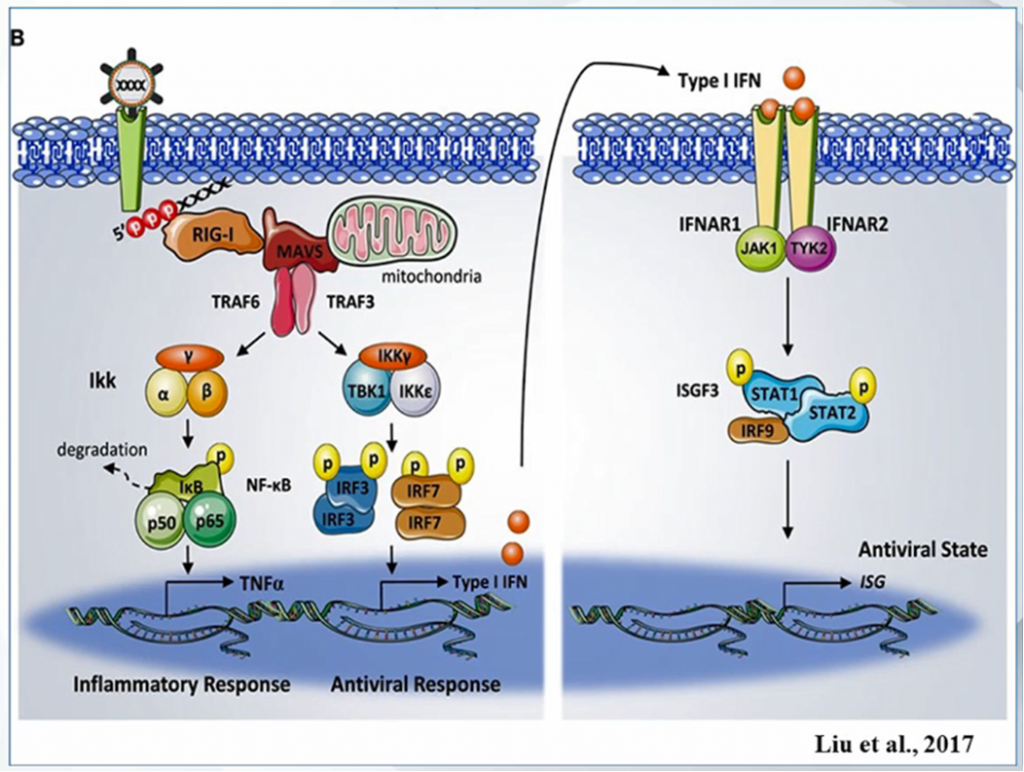

Посмотрим, как вирусы проникают в клетки и к чему это приводит. Прежде всего, происходит процесс «раздевания» – освобождаются вирусные нуклеиновые кислоты (ДНК или РНК), которые содержат в себе всю генетическую информацию. Для них в цитоплазме наших клеток есть особые белки – так называемые цитоплазматические сенсоры (молекулы RIG-I, MDA-5, LPG2), их еще называют цитоплазматические паттерны распознающие рецепторы. Имеется в виду паттерны патогенов, к которым относятся вирусные РНК и ДНК. Если еще проще – это система распоз- навания «свой-чужой». В случае обнаружения чужеродной нуклеиновой кислоты сенсоры запускают в цитоплазме клеток сигнальный путь, своего рода молекулярно-биологическую эстафету, приводящую, в конце концов, к появлению и димеризации ИФН-респонсивных факторов 3 и 7. Они проникают в ядро клетки, связываются с участками ДНК, которые кодируют гены интерферонов и запускают их экспрессию, которая и приводит к появлению интерферона (рис. 1).

Синтезированный в результате ИФН выходит из клетки, связывается со специфическими рецепторами всех доступных клеток организма и запускает сигнальный путь, который, в конечном счете, приводит к экспрессии ИФН-стимулированных генов. Продукты этих генов и являются тем самым «лекарством», обладающим прямым противовирусным действием. Вмешиваясь тем или иным способом в процесс репликации вирусов, они приводят к их полной нейтрализации.

На рисунке 2 представлены основные продукты ИФН-стимулированных генов, в правом столбце – механизмы противовирусной активности. Это и активация РНК-азы L для деградации вирусного генома, мРНК, и факторов подавления транскрипции, и репликации и многое другое. Например, некоторые из этих продуктов связываются с вирусными белками, препятствуя тем самым формированию белковой оболочки вирусной частицы. Это только основные, наиболее изученные способы. Всего их, по разным данным, 200 – 500, и все они участвуют в противовирусной защите. Многое, конечно же, дублируется – природа любит все дублировать для большей надежности.

Рисунок 2 – Основные продукты ИФН-стимулированных генов и механизмы противовирусной активности.

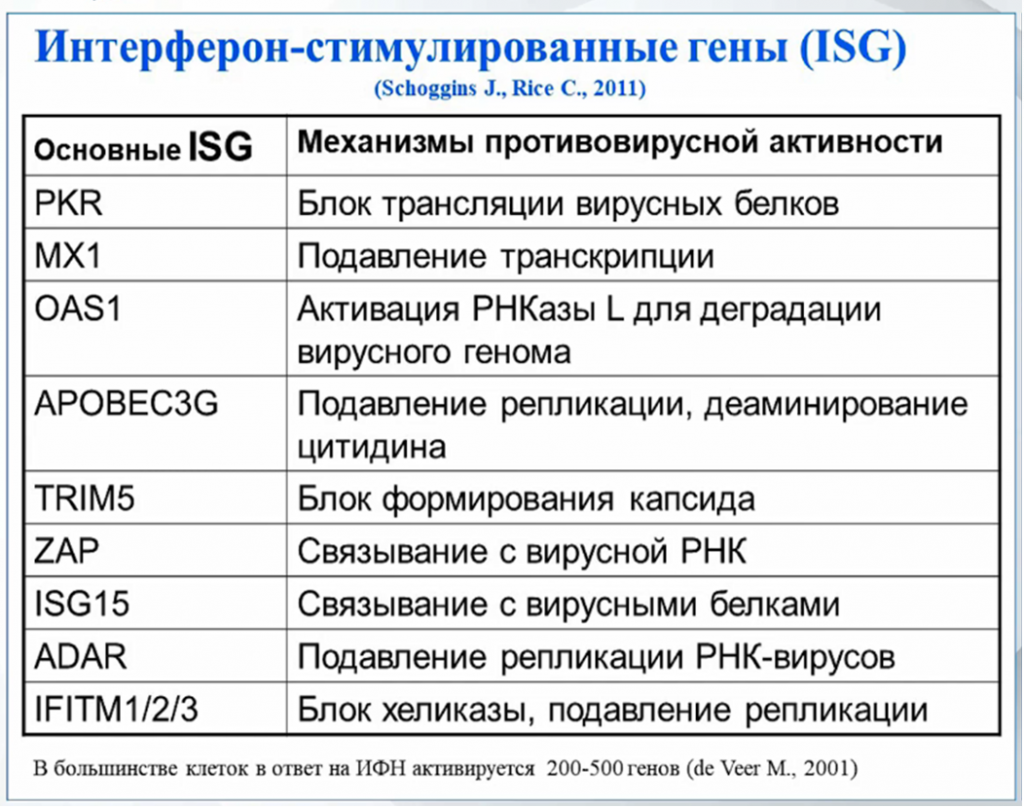

Посмотрим теперь на жизненный цикл вируса (рис. 3). Все начинается с того, что вирус входит в клетку, где и происходит репликация вирусного генома, параллельно производятся вирусные белки. Затем они соединяются в капсид, и уже готовая вирусная частица (вирион) выходит из клетки. Распространяясь дальше, вирусные частицы могут проникать в другие здоровые клетки и цикл репродукции повторяется. Красными звездочками показаны белки, произведенные в ответ на стимуляцию ИФН, и стадии жизненного цикла вирусов, на которые они воздействуют. ИФН препятствуют проникновению вируса, его репликации, формированию капсида и почкованию. И что очень важно – все это происходит внутри клетки. На вирусные частицы в межклеточном пространстве, в лимфе, крови они никакого воздействия не имеют. Почему это важно? Вирусные частицы (вирионы) – основные иммунобиологические единицы, которые отвечают за формирование активного иммунитета. Самое непосредственное участие в этом принимают дендритные клетки. Они как бы «снимают слепок» с вириона, мигрируют в лимфоузлы и передают эту информацию лимфоцитам, которые будут производить антитела по образу снятых слепков. Так формируется активный приобретенный иммунитет. ИФН не препятствует образованию активного иммунитета, а наоборот способствует его развитию в отличие от иммунной сыворотки.

Рисунок 3 – Жизненный цикл вируса в клетке «хозяина».

Иммуноглобулины сыворотки и колостральные антитела нейтрализуют вирус, соединяясь с вирионом по принципу комплементарности. Они маскируют важные эпитопы вириона, с помощью которых он присоединяется к клетке и затем проникает в нее. В таком виде вирион в клетку попасть не может, это просто биологический мусор, который утилизируют соответствующие структуры. К сожалению, в таком виде он бесполезен и для дендритных клеток, слепок с него они снять не могут и активный иммунитет не формируется. Противовирусная защита с помощью ИФН выглядит вполне надежной и, что немаловажно, универсальной, так как белки, продуцируемые в ответ на стимуляцию ИФН, в первую очередь воздействуют на универсальные механизмы вирусной репликации. Например, непосредственно на геном, на мРНК, на систему транскрипции и трансляции, которые универсальны для всех вирусов, независимо от их биологических особенностей.

За многие века эволюции вирусы научились противодействовать и такой защите. Некоторые из них (вирус гепатита В, коронавирус MERS) блокируют выделение ИФН, воздействуя на различные точки сигнальной эстафеты. Другие (вирус гриппа и клещевого энцефалита) способны «выключить» специфические рецепторы для ИФН или отдельные участки передачи информации с этих рецепторов, препятствуя тем самым экспрессии ИФН-стимулированных генов. Этот вариант выглядит более «коварным» по сравнению с первым, так как ситуацию не сможет исправить даже искусственное введение инъекционного ИФН – передача информации будет блокирована и для него.

Открытие системы противовирусной защиты на основе ИФН, безусловно, обогатило знания о природе. Уже в настоящее время возможен синтез молекул ИФН (с помощью методов генной инженерии и рекомбинантных технологий), которые будут практически идентичны натуральным. С их помощью можно самым активным образом вмешиваться в противостояние вирусов и организма животных.

Думаю, многие животноводы, вирусологи и микробиологи, работающие с крупным рогатым скотом (КРС), знают препарат на основе рекомбинантного интерферона человека, который первым появился на нашем ветеринарном рынке. Интерфероны не действуют непосредственно на патогены, токсины и другие агенты. Они взаимодействуют только со специфическими рецепторами клеток самого хозяина. А уже это взаимодействие приводит в конечном итоге к синтезу белков, которые на молекулярном уровне ингибируют репликацию вирусов и транскрипцию вирусных белков. В этом случае, для максимально эффективного взаимодействия, важна видоспецифичность. Рекомбинантный интерферон человека имеет определенный уровень сходства с ИФН КРС, способен связываться со специфическими рецепторами клеток КРС, но его эффективность при взаимодействии будет гораздо ниже.

В настоящее время видоспецифичные интерфероны не только разработаны научной группой под руководством профессора В.А. Прокулевича, они уже появились на рынке, имеют полный пакет разрешительной документации для использования в ветеринарии. Подобные рекомбинантные интерфероны разработаны для птиц, свиней, лошадей, мелких плотоядных животных и для КРС. Это Биферон Б, производит его фирма «Пробиотех» (Беларусь). Из названия следует, что препарат содержит не один вид ИФН. Наряду с альфа-ИФН, (основным противовирусным агентом), Биферон Б содержит гамма-ИФН, так же имеющий противовирусную активность и синергически усиливающий действие первого. И это еще не все – препарат проявляет выраженные иммуномоделирующие свойства. Проще говоря, отвечает за адекватность иммунной реакции. Это тоже очень важно, так как неадекватно бурная реакция иммунной системы может убить быстрее, чем патоген.

Учитывая сказанное, можем смело рекомендовать Биферон Б – он видоспецифичный, содержит синергическую смесь двух типов интерферонов, усиливающих и дополняющих друг друга. Антивирусное действие интерферонов изучено, его широко используют в профилактике и в терапии. Единицы активности, указанные на упаковке и в описании препарата, отражают нейтрализующую активность по отношению к вирусу везикулярного стоматита. К другим, не менее важным свойствам интерферонов, относятся: подавление роста и развития внутриклеточных инфекционных агентов невирусной природы – хламидий, риккетсий, бактерий, простейших. В этом процессе наиболее важную и активную роль играет гамма-интерферон; стимуляция макрофагов и усиление фагоцитоза; повышение продукции антител; активизация клеток-киллеров (клеточный иммунитет); антитоксическое и антистрессовое действие; снятие иммуносупрессии, вызванной микотоксинами.

Биферон Б вводят внутримышечно или подкожно, он хорошо всасывается – через 6 ч достигает терапевтической концентрации, максимум которой наступает через 12 ч и сохраняется как минимум 48 ч, а шлейф запущенных препаратом реакций действует еще 10 – 14 дней. С этой точки зрения, Биферон Б вполне можно назвать универсальной противовирусной вакциной для крупного рогатого скота со сроком иммунитета 2 недели. Это, конечно, немного, и интерфероны вряд ли когда-нибудь заменят традиционные вакцины. Но дополнить их могут. И здесь самое время поговорить о месте и роли ИФН в комплексной противовирусной защите сельскохозяйственных животных и КРС в частности.

Например, вакцины против вирусных респираторных болезней телят содержат 4 наиболее значимых возбудителя (ИРТ, ПГ-3, РСИ и ВД КРС). В тех или иных комбинациях они есть практически у всех производителей вакцин для КРС. И это обосновано – данные вирусы распространены повсеместно, по различным подсчетам они ответственны за 85 % всех вирусных пневмоний у телят. При правильном применении вакцины со своими задачами справляются и создают напряженный иммунитет на продолжительный срок, а своевременные ревакцинации могут обеспечить защиту на протяжении всей жизни животного. Но 15 % респираторных патологий телят приходятся на другие вирусы! Некоторые из них уже известны – аденовирус, риновирус, герпес вирус КРС 4-го типа. Совершенно очевидно, что это далеко не полный список. Поэтому решить задачу «на 100 %», включив все эти патогены в состав вакцин, не получится. Все время будут находить все новых и новых возбудителей. Да и не целесообразно увеличивать валентность вакцин, это всегда приводит к снижению напряженности иммунитета к каждому отдельному компоненту. Большинство из новых вирусов «слабенькие», взрослым коровам никакого вреда вообще не приносят, телята старших возрастов (от 2-х месяцев) переносят заболевание легко и быстро восстанавливаются. Но вред новорожденным телятам может оказаться фатальным. Обеспечить 100 % защиту в этом возрасте могут только интерфероны, так как их активность неспецифическая и в равной степени распространяется абсолютно на все вирусы, в том числе и не известные науке в данный момент. При этом незначительная продолжительность иммунитета, индуцированного ИФН не проблема, так как наиболее критичный период жизни теленка составляет примерно 1 месяц от рождения.

Аналогичная ситуация и с другим важным и опасным синдромом телят – диарейным. Вакцинация обеспечивает иммунитет только от двух патогенов – рота– и коронавируса КРС. Тогда как парвовирус КРС не входит в состав ни одной вакцины. Он, конечно же, встречается намного реже, чем первые два. Но ведь кому-то «может повезти»! Поэтому в случае диарейного синдрома есть насущная необходимость универсальной защиты от всех вирусов без исключения.

Профилактику с помощью ИФН нужно начинать как можно раньше, уже с первого дня жизни – первая инъекция препарата является самой важной. Потому что некоторые вирусы, как уже было сказано, могут заблокировать специфические рецепторы, с которыми связываются ИФН и сделать бесполезным введение инъекционного препарата в высокой концентрации – он не сможет запустить продукцию ИФН-стимулированных генов. Поэтому крайне важно начать этот процесс до того, как появятся самые первые вирусные угрозы.

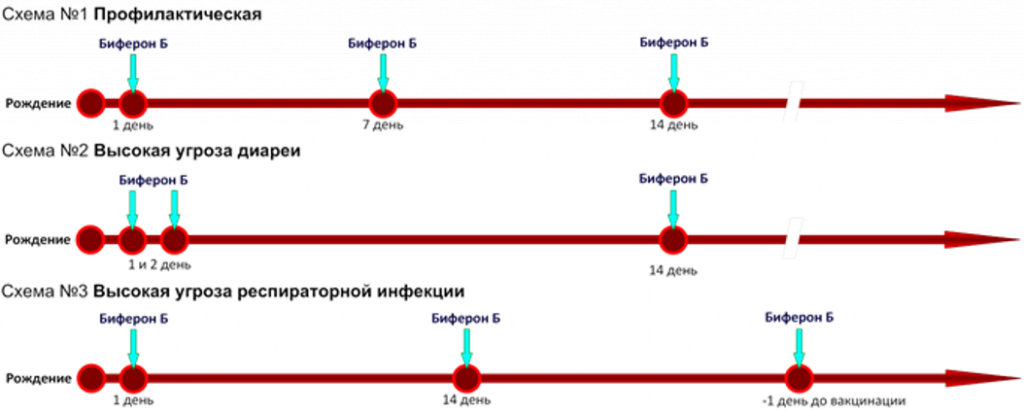

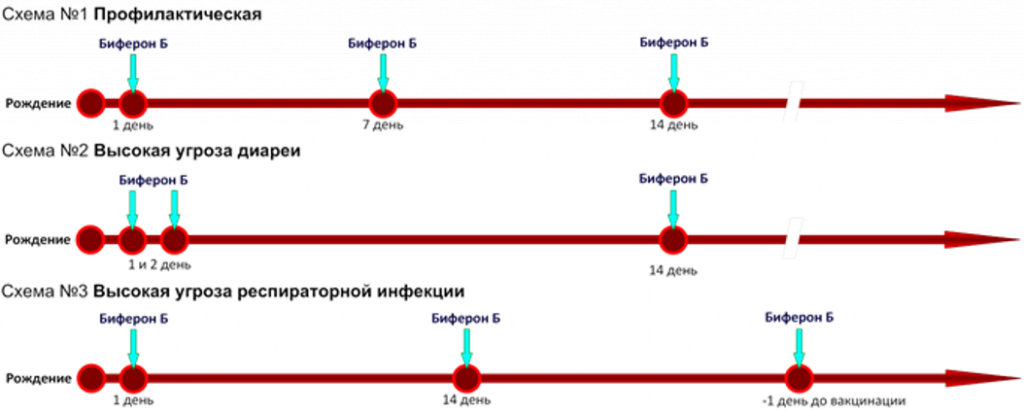

На рисунке 4 показаны три наиболее распространенные схемы применения препарата. Самая популярная – номер один, универсальная: первая инъекция профилактирует вирусы диарейного синдрома, третья – предупреждает ранние проявления респираторных заболеваний, а вторая – обеспечивает непрерывность иммунитета на этом отрезке жизни теленка. Вторую схему рекомендовано применять в хозяйстве, где высока угроза диареи. Она предполагает сдвоенную (в первый и второй дни жизни) инъекцию препарата с интервалом 24 ч. Угрозу проявления диареи в хозяйстве можно считать высокой в случае, если незадолго до этого были зарегистрированы случаи диареи, которые приводили к высокой обсемененности окружающей территории вирусными частицами, которую нельзя полностью ликвидировать даже высокоэффективными дезсредствами. Третья схема эффективна при высокой угрозе респираторных вирусных инфекций. Она предполагает третью инъекцию препарата за день до вакцинации.

Рисунок 4 – Схема Применения Биферона Б.

Следует отметить, что Биферон Б рекомендован к применению за 24 ч до любой вакцинации. Препарат снимет негативные поствакцинальные реакции, усилит презентацию антигена вакцин и обеспечит выработку более стойкого и продолжительного иммунитета. В рекомендованных дозах Биферон Б не вызывает осложнений и не оказывает побочного действия, противопоказаний к применению нет. Препарат, о котором шла речь в данном сообщении – не только реклама, это готовая схема защиты, которую с успехом следует применять в любом хозяйстве.

Заключение. Высокую сохранность молодняка крупного рогатого скота можно обеспечить только грамотным сочетанием специфической профилактики от отдельных вирусов и неспецифической защиты широкого спектра действия. Одно без другого будет неполным и недостаточным. Специфические препараты (вакцины) обеспечивают надежный и пролонгированный иммунитет против основных заболеваний, а неспецифические, например Биферон Б, страхуют от остальных вирусов в наиболее критичные периоды жизни теленка.